まずスペアナを制御するPICマイコンの開発を進めるにあたって何が必要なのでしょうか。

![]() PICマイコンの開発には何が必要か?

PICマイコンの開発には何が必要か?

まずスペアナを制御するPICマイコンの開発を進めるにあたって何が必要なのでしょうか。

| 名称 | 作者 | ファイル名 | 在処 | 動作環境 | 備考 |

| EasyPIC for Win95 Ver.0.81 |

落合幸喜 氏 | epw.zip | "K's works" http://www.d1.dion.ne.jp/~k_ochiai |

Win95 以上 |

対応PICの種類が多く、 マニュアルも完備 |

| PICWW Ver.2.17 |

石島誠一郎 氏 | PICWW217.lzh | http://www.ops.dti.ne.jp/~ishijima/ sei/picww/picww_index.htm |

Win95 以上 |

− |

| PICEE Ver.0.28 |

野澤康夫 氏 | PICEE028.EXE | @niftyのパソコン工作フォーラム (FDEVICE)のLIB10の#72 |

MSDOS | 16C5x以外の大部分の PICに対応 |

| PICEE Ver.0.26 |

野澤康夫 氏 | PICEE026.EXE | @niftyのパソコン工作フォーラム (FDEVICE)のLIB7の#165 TR9708A.LZH特集私のアイデア設計& 製作のディレクトリS9内のPICEE.EXE |

MSDOS | 16C5x以外の大部分の PICに対応 |

| AKI−PICプラチナ キットのライタ |

秋月電子通商 | Picd1203.lzh | http://www1.tomakomai.or.jp/ akizuki/ftp.htm |

DOS/V | AKI-PICプラチナキット用 |

![]() PICマイコン・ターゲットボード製作のポイント

PICマイコン・ターゲットボード製作のポイント

実動作テスト時に、動作を確認しやすくするために、ちょっとした工夫をしておきます。それは全入出力ピンに発光ダイオードをバッファを介して接続しておくことです。これでデバッグの時に、発光ダイオードを点灯/消灯する命令をプログラム中に追加して、プログラムの流れが目で分かるようにするとデバッグが少しやりやすくなります。なお発光ダイオードは、動作時に数mAの電流が流れるので、バッファを介して電流を供給します。直接PICに発光ダイオードを付けてしまうと、実機との接続に影響が出てしまいます。

![]() ライタ部の回路構成

ライタ部の回路構成

図1のライタ本体部の回路構成は、マイクロチップテクノロジー社のアプリケーション・ノートAN589で掲載され、野澤康夫氏がトランジスタ技術誌1997年8月号で、後閑哲也氏がPIC活用ハンドブックで紹介しています。ライタ機能の他に実機動作をさせるために、一部回路を追加しています。

|

| 図1. ターゲット・ボードのライタ部回路構成図 |

ライタ本体部分は、トランジスタ3個と、IC1個というシンプルな構成です。いろいろと自作でも多機能なライタがあるようですが、簡単に作れることに重点を置いていることと、多くのフリーウェアが対応していることで採用しました。このライタ部はプリンタ用コネクタを介して接続します。PC9800シリーズとPC/AT互換機で、コネクタの種類が異なりますので注意してください。図はPC/AT互換機のものです。

電源部はLM317Tという任意の定電圧が得られる便利なICを使って高電圧プログラムモードに必要な+13Vを得ています。+12Vの三端子レギュレータIC(7812)のGND端子にダイオードを付けて、+12.5V〜13Vを得る方式も簡単でよいのですが、この+13Vは±0.25Vの範囲に入っている必要があるので、安定性を重視してLM317Tを採用しました。PIC16F87xは、低電圧プログラミングといって+5Vだけでも書き込みが可能なのですが、このモードでは、RB3

ピンはプログラミング機能専用となっており、汎用I/O

ピンとしての機能はありません。また、一度高電圧プログラミングすると低電圧プログラミングはできなくなり、高電圧プログラムモードの対応だけになります。

さて、+5V電源は三端子レギュレータの7805を使って、各ICの電源として供給しています。ついでに、発光ダイオードを付けて電源ランプの代わりにしています。

ライタ本体部の3個のトランジスタで、書き込み・読み込み・ベリファイと、各状態での供給電圧の切り替えを、パソコンからの信号で制御しています。ICの74LS244は、書き込み、読み出しのDATAとそのタイミング用のCLOCK信号を伝えるためのパソコンとの接続バッファです。

SW1〜3のスイッチは、ライタ動作/実機動作を確実にするための切り換えスイッチです。ライタ動作時には、SW1は2SA1015側に、SW2,3はONに接続します。また実機動作時は、SW1はリセット回路側に切り換え、SW2,3はOFFにします。リセットスイッチは、実機動作時に外部リセットするためのものです。

実は実機動作時にプリンタインターフェース側で、MCLR=+5V、74LS244をハイ・インピーダンス状態に設定することで、スイッチをつけなくとも対応可能ですが、プリンタケーブル未接続時でも単独で実機動作を確認できるようにしています。74LS244はシュミット・トリガ回路のトライステート・ゲートです。コントロール端子(D2,D5)が[L]で通常のバッファ回路と同じ動作をしますが、[H]にするとハイ・インピーダンス状態になります。

作製上の注意点として

以上の注意点を守れば、まず動作するとのことです。

![]() 入出力ピン周りの回路構成

入出力ピン周りの回路構成

PIC入出力ピン周りの回路構成を図2に示します。PICの入出力ピンには、バッファ回路を介して発光ダイオードを実装します。また、実機との接続のためコネクタを付けておきます。ケーブルを容易に脱着できる構造にした方が汎用的なターゲット・ボードになります。

|

| 図2. PIC入出力ピン周りの回路構成図 |

バッファ回路ですが、発光ダイオードを駆動できるICであれば何でもOKです。私のところでは、アナログ用のICではありますがμPC451という単電源OPアンプがたくさんあり、ジャンクボックスの部品の整理を兼ねて、手持ちの部品を何とか利用できないものかと思いました。図3-1にバッファ周りの回路構成図を示します。

|

| 図3-1. バッファ周りの回路構成図 |

PIC16F8xxシリーズでは、ポートAとポートEはリセット後はアナログ入力モードになります。端子電圧を安定化させる意味で100kΩのプルダウン抵抗を付けています。また、ポートAの中でも、RA4ピンは特別な端子になっていて、出力がオープンドレインになっているので、RA4ピンを出力に使う場合には、プルアップするなど外部で電圧を加えてやる必要があるので要注意です。

さて、発光ダイオードの電流制限抵抗ですが、図3-1の回路では200Ωと変更しました。μPC451の入力電圧(PIC入出力ピンの電圧)が+5Vであっても、電源電圧が+5Vのため出力回路が飽和して+5Vまで出力されません。したがって、680Ωでは少し発光ダイオードが暗くなります。そこで、200Ω程度まで抵抗値を下げて明るさを調整しました。OPアンプの種類によっては、出力が飽和すると電圧が出力されないものもあります。図3-1は簡単な回路ですから、ブレッドボードで仮配線して確認してみてください。このときに、適当な明るさになるような発光ダイオードの電流制限抵抗の値を調べておきます。また、飽和したときに入力電流や、電源電流が異常に流れないことを確認しておきます。

読者の皆さんの中には、バッファ回路になぜディジタルICを使わないんだと思う方もいると思います。しかし、このようなアナログのバッファ回路を使えば、A/D変換動作時(アナログ入力モード時)に、PICへ入力される電圧の大小により発光ダイオードの明るさが変化するので、入力電圧レベルが簡易的に分かって便利です。図3-2にμPC451のピン配置図を示します。V+端子は+5Vの電源に接続し、V−端子はGND接続します。μPC451は1パッケージに4回路のOPが入っていますが、使用しないOPがあれば、OUT端子と−IN端子を接続しておき、+IN端子はGNDに接続しておけばよいでしょう。

|

| 図3-2. μPC451のピン配置図 |

![]() シリアル通信を考慮した回路構成

シリアル通信を考慮した回路構成

USART(Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter)機能、いわゆる汎用のシリアル通信の機能を持った周辺回路ブロックです。これで、パソコンとRS232Cのシリアル通信でデータ通信を行うことができます。

|

| 図4. シリアル通信周りの回路構成図 |

![]() PICマイコン・ターゲットボード製作のための部品を集めよう!

PICマイコン・ターゲットボード製作のための部品を集めよう!

表2に、PICマイコン・ターゲットボードのパーツリストを示します。

| 品名・型名 | 員数 | メーカー | 購入先 | 備考 |

| プリント基板 | 1 | SPECTRUM特製 | ||

| 40ピン・ゼロプレッシャーICソケット | 1 | ARIES | 秋月 | 図5参照 |

| PIC16F877 | 1 | マイクロチップ・テクノロジー | 秋月 | |

| セラミック発振子 20MHz | 1 | 村田 | 秋月 | |

| 36ピンアンフェノールコネクタ[メス] | 1 | 秋月 | 図5参照 | |

| D-sub 9ピンコネクタ[メス] | 1 | 秋月 | 図5参照 | |

| 基板用10ピンコネクタ[オス] | 5 | |||

| 発光ダイオード | 33 | |||

| μPC451 | 9 | 日本電気 | ||

| ADM232AAN(MAX232互換) | 1 | ANALOG DEVICES | ||

| 74LS244 | 1 | 各社 | ||

| 14ピンICソケット(バッファIC用) | 9 | |||

| 16ピンICソケット(MAX232用) | 1 | |||

| 20ピンICソケット(74LS244用) | 1 | |||

| タクトスイッチ(リセットスイッチ用) | 1 | 秋月 | 図5参照 | |

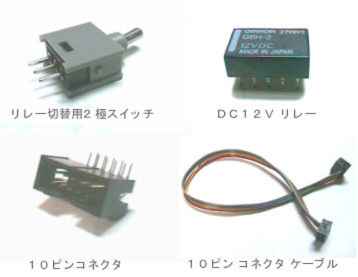

| 2極スイッチ(リレー切替用) | 1 | 千石 | ||

| LM317 | 1 | 秋月 | ||

| 7805 | 1 | |||

| 抵抗 100Ω | 1 | |||

| 抵抗 120Ω | 1 | |||

| 抵抗 200Ω(180Ω〜220Ω) | 33 | |||

| 抵抗 680Ω | 1 | |||

| 抵抗 1.1kΩ | 1 | |||

| 抵抗 2.2kΩ | 6 | |||

| 抵抗 100kΩ | 33 | |||

| セラミック・コンデンサ 2200pF | 1 | |||

| セラミック・コンデンサ 0.1μF | 20 | |||

| 電解コンデンサ 10μF(16V) もしくは 表面実装用タンタルコンデンサ |

12 | |||

| 電解コンデンサ 22μF(16V) もしくは 表面実装用タンタルコンデンサ |

1 | |||

| 電解コンデンサ 100μF(耐圧35V程度) | 1 | |||

| 2SC1815(汎用NPNトランジスタ) もしくは 2SC4177(表面実装NPNトランジスタ) |

2 | |||

| 2SA1015(汎用PNPトランジスタ) もしくは 2SA1611(表面実装NPNトランジスタ) |

1 | |||

| 1S1588(汎用ダイオード) | 2 | |||

| リレー G6H−2(12VDC) | 2 | OMRON |

(注釈:![]() 2001.3.21更新)

2001.3.21更新)

|

| PIC16F877の外観 |

|

|

| 図5. PICマイコン・ターゲットボードの主な構成部品 |

![]() PICマイコン・ターゲットボードの配線パターンと部品配置例

PICマイコン・ターゲットボードの配線パターンと部品配置例

SPECTRUM特製のプリント基板は、両面板になっています。上面側と下面側の配線パターンを示します。実寸は、縦9cm×横14cmの大きさです。

2000.10.2更新内容:

(1)端子電圧を安定化させる意味で、全ポート(A,B,C,Dの各33ポート)とGND間に100kΩのプルダウン抵抗を付けた。

(2)実機と書込のスイッチの極性が逆だったため、リレー切替用2極スイッチの配線を入れ替えた。また、書込のLEDが「実機」のときに発光するので、「書込」で発光するように修正し、一部ジャンパー配線で対応した。

2000.12.18更新内容:

(3)MAX232の7ピンは、RS232Cコネクタの8ピンと接続するようにジャンパで修正をした

(4)MAX232の13ピンは、PS232Cコネクタの7ピンと接続するようにジャンパで修正をした

2001.3.21更新内容:![]()

(3’)MAX232の7ピンは、RS232Cコネクタの8ピンと接続するようにパターン修正をした

(4’)MAX232の13ピンは、PS232Cコネクタの7ピンと接続するようにパターン修正をした

PICターゲットボード上面側の配線パターンと部品配置例を参照する場合は、

ここをクリックしてください。

PICターゲットボード下面側の配線パターンと部品配置例を参照する場合は、

ここをクリックしてください。

|

|

|

|